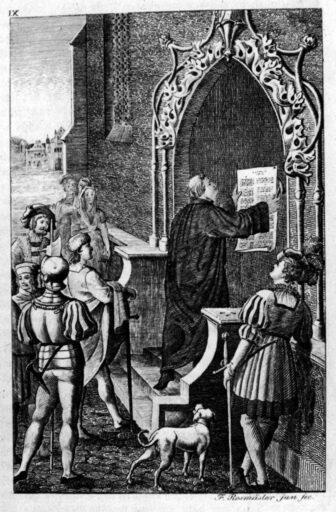

Ist der Thesenanschlag eine Legende?

31. Oktober: Gedenktag der Reformation der Kirche „Luthers Thesenanschlag hat nie stattgefunden!“ Mit dieser These wagte sich der Kirchengeschichtler Erwin Iserloh 1961 an die Öffentlichkeit. Luther habe seine 95 Thesen… Weiterlesen »